Gefährliche Beziehungen und untragbare Leichtfertigkeiten

Warum sind Geschlechtervorurteile so hartnäckig, obwohl wir starke Ideale der Gleichstellung der Geschlechter haben?

Warum sind Geschlechtervorurteile so hartnäckig, obwohl wir starke Ideale der Gleichstellung der Geschlechter haben?

Die Neurowissenschaften zeigen uns, dass es eine Diskrepanz zwischen den Idealen (repräsentiert im moralischen Gehirn) und unserem Wissen über die Welt gibt, das widerspiegelt, was uns die Medien, die Werbung, die Schulbücher, die Politik und die Außenwelt vermitteln. Das Gehirn, insbesondere der mediale präfrontale Kortex, speichert sowohl deklarativ erlernte Informationen (verbal erlernt) als auch solche, die scheinbar abgelehnt werden, aber in der Realität des Alltags sichtbar sind, und nutzt sie, um das eigene Verhalten zu steuern und Entscheidungen zu treffen.

Die Darstellung von Frauen in der Alltagssprache und in den Medien ist heute im Vergleich zu der Rolle, die sie in der Gesellschaft innehaben, unzureichend.

Auch im Zusammenhang mit den Veränderungen, die mit dem neuen Status der Frauen einhergehen, erfüllt die Sprache eine diskriminierende Funktion, anstatt ein Instrument zur Integration der Unterschiede zu sein, das unerlässlich ist, um kulturelle Veränderungen zu fördern und anzuerkennen. Die Funktion der Sprache für den Aufbau der Geschlechtsidentität zu kennen, also das Wissen zu erwerben, das eine verantwortungsbewusste und bewusste Nutzung ermöglicht, stellt hingegen eine der unverzichtbaren Kompetenzen für die Ausbildung einer demokratischen Bürgerschaft und eines inklusiven öffentlichen Raums dar.

-

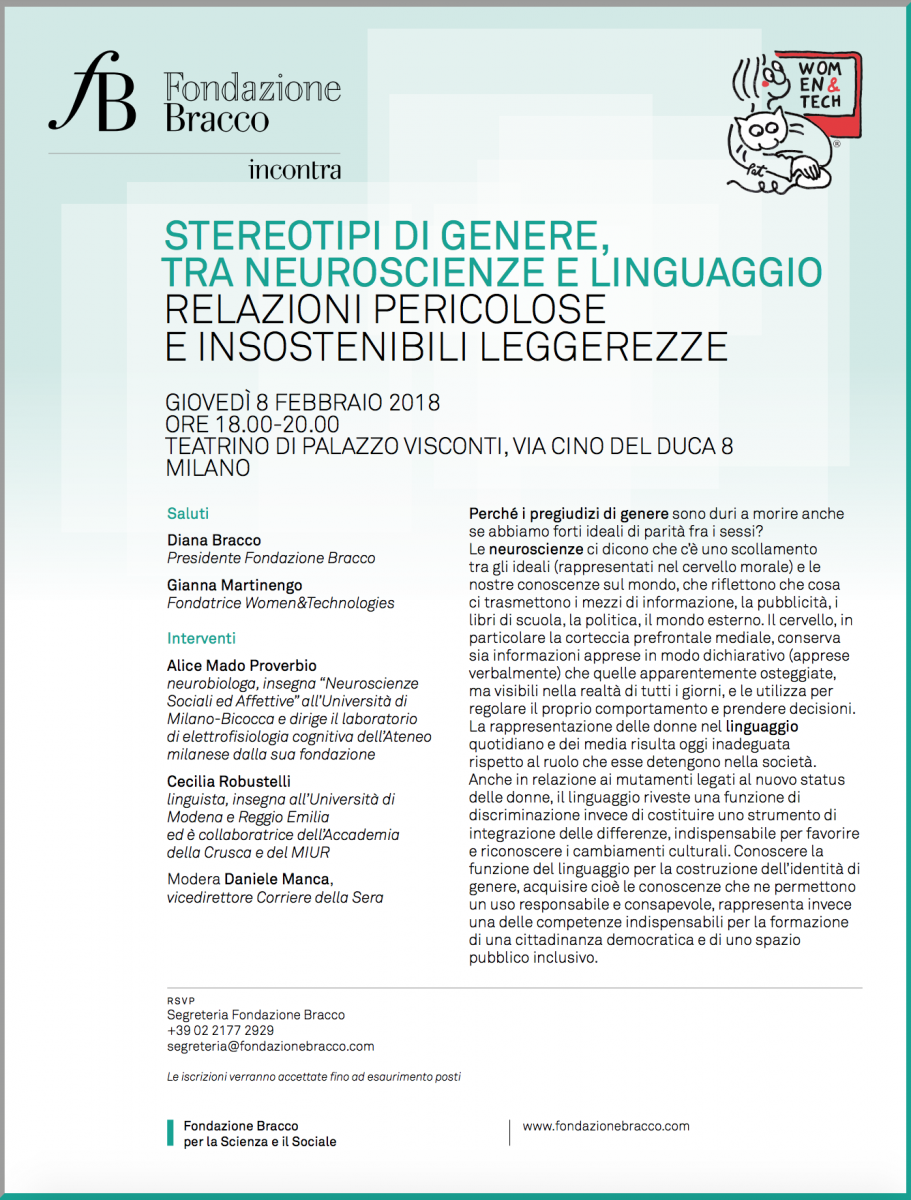

Grüße

-

Diana Bracco

Präsidentin der Fondazione Bracco -

Gianna Martinengo

Gründerin von Women&Technologies

-

Diana Bracco

-

Eingriffe

-

Alice Mado Proverbio

Neurobiologin, sie unterrichtet „Soziale und Affektive Neurowissenschaften“ an der Universität Mailand-Bicocca und leitet seit der Gründung das Labor für kognitive Elektrophysiologie der Mailänder Hochschule -

Cecilia Robustelli

Linguistin, lehrt an der Universität Modena und Reggio Emilia und ist Mitarbeiterin der Accademia della Crusca sowie des MIUR

-

Alice Mado Proverbio

-

Moderiert

-

Daniele Manca

Stellvertretender Chefredakteur Corriere della Sera

-

Daniele Manca

Um sich anzumelden, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat der Fondazione Bracco (02 2177 2929 - segreteria@fondazionebracco.com). Die Anmeldungen werden bis zur Erschöpfung der Plätze angenommen.

Programm

Entdecken Sie die vollständige Agenda der Veranstaltung, die Zeiten, die Themen der Sitzungen und die Hauptredner.

Alice Mado Proverbio , Neurobiologin, lehrt „Soziale und Affektive Neurowissenschaften“ an der Universität Mailand-Bicocca und leitet seit ihrer Gründung das Labor für kognitive Elektrophysiologie der Mailänder Hochschule.

Geschlechtervorurteile sind schwer auszurotten, auch wenn wir starke Ideale der Gleichstellung der Geschlechter haben und keineswegs „maskulinistisch“ sind. Wie kommt das? Die Neurowissenschaften sagen uns, dass es eine Diskrepanz zwischen den Idealen (repräsentiert im moralischen Gehirn) und unserem Wissen über die Welt gibt, das widerspiegelt, was uns die Medien, die Schule und die Außenwelt vermitteln. Warum empfinden wir dennoch ein Gefühl der Überraschung (wenn auch angenehmer Art), wenn wir eine Information aufnehmen, die die gängigen Geschlechterklischees verletzt (zum Beispiel, dass die Kommandantin der Streitkräfte eine Frau ist)? Eine Schlüsselrolle spielt dabei der mediale präfrontale Kortex, der Vorurteile repräsentiert, einschließlich der Geschlechtervorurteile.

Warum ist es wichtig, sicherzustellen, dass es keine impliziten Geschlechtervorurteile (gender bias) in Werbungen, Schulbüchern, in den Worten von politischen Führungspersonen, Autoritäten, Bezugspersonen, Lehrern und Eltern gibt?

Weil nicht nur zählt, was verbal gelehrt wird, sondern auch, was durch Beispiel, Ikonographie, Kleidung, Körpersprache, Gewohnheiten, filmische Inhalte und unbewusst übernommene Bräuche gezeigt wird. Die Neurowissenschaften sagen uns, dass das Gehirn sowohl deklarativ erlernte Informationen (verbal erlernt) als auch scheinbar widerstreitende, aber im Alltag sichtbare Informationen aufnimmt und speichert und diese nutzt, um sein Verhalten zu steuern und Entscheidungen zu treffen. Um eine Identität zu formen und unsere Aspirationen, unsere Stärken und Schwächen sowie das Gefühl dessen, wer wir sind, zu gestalten. Wenn die weibliche Figur ständig als zart und fügsam dargestellt wird, mit wenig Kraft und Führungsfähigkeiten ausgestattet, werden diese Informationen Teil der Semantik, ebenso wie die Vorstellung, dass Eis kalt und Feuer heiß ist.

In unserem Labor sind wir in der Lage, die bioelektrischen Gehirnreaktionen auf Vorurteile bei völlig progressiven Menschen mit Gleichheitsidealen zu messen, die zeigen, wie die durch Vorurteile verzerrte Semantik, sobald sie frühzeitig verankert ist, tiefe Wurzeln in unserem Gehirn hat. Aber das kann man ändern.

Cecilia Robustelli , Linguistin, lehrt an der Universität Modena und Reggio Emilia und ist Mitarbeiterin der Accademia della Crusca sowie des MIUR

Die Darstellung der Frauen in der zeitgenössischen Gesellschaft erscheint unzureichend für die neue Rolle, die sie seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts übernommen haben. Die Alltagssprache und die der Medien erkennen die Präsenz der Frauen nur gelegentlich an, vermitteln ein stereotypisches Bild, das an kulturelle Modelle der Vergangenheit gebunden ist, und identifizieren sowie verstärken damit eine Kultur, die sich dem Wandel widersetzt und dabei ist, intolerant zu werden. Die Sprache erfüllt somit nicht mehr die Funktion eines mächtigen Instruments der Inklusion und Integration von Unterschieden, das unerlässlich ist, um kulturelle Veränderungen, einschließlich der mit dem neuen Status der Frauen verbundenen, zu fördern und anzuerkennen, sondern wird zum Mittel der Diskriminierung und ebnet den Weg für geschlechtsspezifische Gewalt. Die Funktion der Sprache für den Aufbau der Geschlechtsidentität zu kennen und das Wissen zu erwerben, das einen verantwortungsvollen und bewussten Gebrauch ermöglicht, stellt hingegen eine der unverzichtbaren Kompetenzen für die Ausbildung einer demokratischen Bürgerschaft und eines inklusiven öffentlichen Raums dar, der in der Lage ist, Unterschiede – von Geschlecht über Kultur, Sprache bis hin zur sexuellen Orientierung – aufzunehmen, ohne sie in Diversität zu verwandeln.